前回に引き続き「世界標準の経営理論」第3章のまとめ。

第3章「リソース・ベースト・ビュー(RBV)」では1,2章でフォーカスしたSCP理論と双璧をなすリソース・ベースト・ビューについて記載されている。

簡単に言うとSCP理論では触れられていなかったリソース(主には人材、技術、知識、ブランドなど)に着目することで企業の競争力をより説明できる。そしてリソースのどの様なポイントを意識するといいか?というところが記載されている。

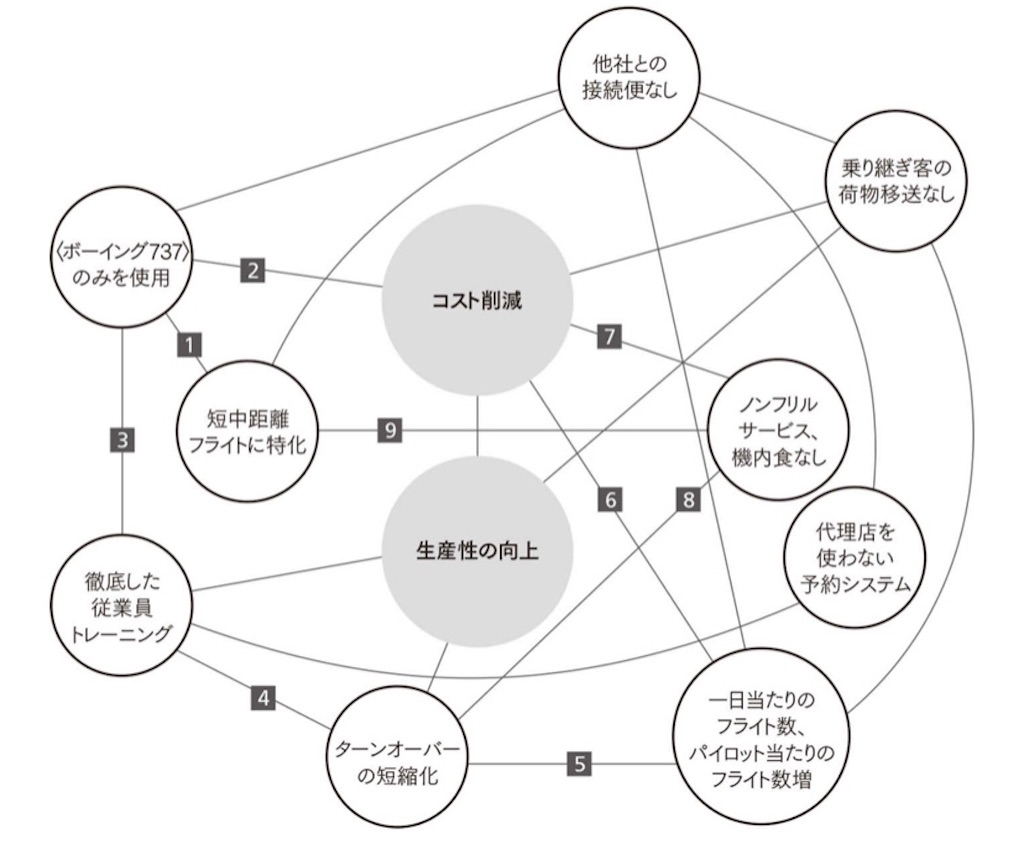

また後半ではアクティビティ・システムという活動の関連図の様なフレームワークの説明がある。RBV理論からはなかなか明確な指針は示されないが、「このアクティビティシステムを複雑でかつ一貫したものにすること」で他社から模倣されず競争力が増すという一つの明確な示唆がえられている。

ご参考まで。

RBVの前提

SCP理論を説明した際に完全競争環境における前提としてあげた4,5番目の条件を覆す条件ということで以下2つが挙げられている。そもそも、A社、B社があればそれぞれ異なった能力の人材・技術をもち、それらリソースは企業間で完全に移動することは難しいという事を前提としている。今聞くと普通だなと言う感じなのでより現実世界に近づいているのかなと。

各企業の経営資源は異なる(企業リソースの異質性: resource heterogeneity)

各企業の経営資源は企業間を移動しない(企業リソースの不完全移動性: resource immobility)

意識すべきポイント

リソースを検討する上で以下のポイントを意識すると競争力が上がり持続的な競争優位となる。

経済価値

希少性

模倣困難性

- 蓄積経緯の独自性

企業が時間をかけて組み合わせて蓄積したリソース群ほど、その企業独自のものとなるので模倣されにくい

- 因果曖昧性

因果関係が複雑なリソースの組み合わせほど何がコアなのかわかりにくく他社が模倣しにくい

- 社会的複雑性

複雑な人間関係・社会的関係に因る。企業内の複雑な人間関係、顧客やサプライヤーへの評判など。この複雑性が高いほど模倣されにくい。

代替性

アップルのエピソード

アップルのデザインの模倣困難さを説明するエピソードとして面白かったので取り上げている。

韓国のサムスン電子を相手にアップルが世界中で訴訟を起こしていた。GLALAXYのデザインがiPhoneのデザインに告示していることについての訴訟だったが、イギリス高等法院での結論は「GALAXYは(表面上似せようとしても)、アップル製品のデザインがもつ控えめで究極のシンプルさはない。アップル製品ほどクールではない」という理由で提訴を退けた。

こういった模倣できないデザイン力は確実に企業の力となる。

アクティビティ・システム

アクティビティシステムとは、企業のビジネス行動のつながりを図示するフレームワーク。

サウスウェスト航空の例

・中小規模とし感を繋ぐ単中距離に特化

・中型ボーイング737のみ利用

・同一機種のみなので購入時ディスカウント大

・パイロット・従業員トレーニングの効率化

・なれることで再出発までの時間(ターンオーバー時間)が15分。業界内で頭抜けて短い

・他社よりも効率よくフライトを運行できる

・パイロット一人あたりの運行距離が長くなり、人件費減につながる

・機内食を出さない→ターンオーバー時間を更に短縮

・単中距離なので機内食がそもそも不要

様々なアクティビティが複雑にまた相互に効果を高めあっている

こういった各アクティビティ同士がどの様にプラスの影響を与えているかを図示したものをアクティビティマップという。

RBV理論からは具体的にどうしろというメッセージ性にかけるが、「ライバルからの模倣を困難にするには、複雑で一貫性のあるアクティビティシステムを築くべき」という明快な示唆は上記例から得られる。

西野さんオンラインサロンに入り日々面白く見ていますが、このアクティビティシステムの話を聞き思い出すのが、西野さんが描いてると言っていたバリューマップ?だったか、どういった活動がどういう役割でそれぞれがどう影響し合っているかを図示しているといっていた。

これが複雑であり一貫性があれば模倣はできず競争力が高まる。これまた西野さん自身が知ってから知らずか、経営理論の定石を捉えながら現代版に応用してるんだなと改めて理解。おもしろいなと。